記者黃宏璣/南投縣報導

完工通車屆滿25年的新中橫公路,是國內最後1條高山公路,當年通訊不發達,探勘人員在山區用「飛鴿傳書」和外界聯繫,這些開路的過往秘辛,都在公路總局昨出版的「玉山仰望─新中橫時代」新書揭露。

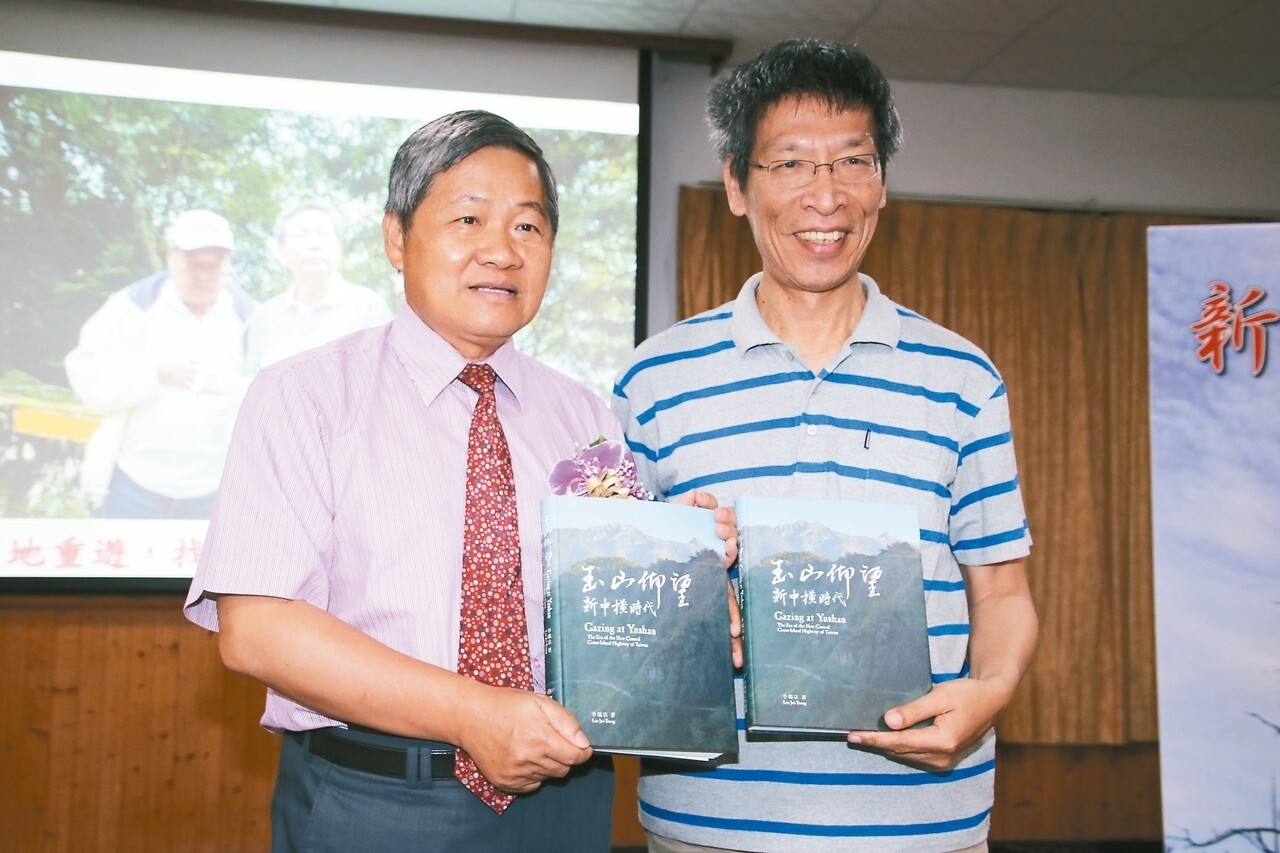

公路總局昨特別邀請當年新中橫規劃隊長、現已96歲高齡的張浵出席發表會,為這段歷史見證。新書作者為北藝大教授李瑞宗,詳細敘述新中橫公路探勘至通車的歷程。

新中橫公路民國64年規劃興建,當時規劃隊長張浵率員探勘開闢路線,定案後在1979年開工,1991年通車。

二區工程處長陳敬明說,當年規劃水里玉山、嘉義玉山、玉里玉山三條路線,因玉山國家公園成立,為保護八通關生態及沿途地景,最後放棄玉里玉山線,只完成嘉義玉山(阿里山公路至塔塔加)與水里玉山線(新中橫公路水里至塔塔加)。

張浵感慨表示,民國64年踏勘新中橫路線時,通訊不便,出發前想到安排飛鴿傳書解決聯絡問題,只是不知道效果如何。出發時洽租20隻通信鴿,做為踏勘隊與隊部通訊工具,每次放2隻,防1隻迷路。

「百餘名探勘隊員能安全下山,飛鴿通訊發揮功能」,張浵說,探勘隊抵大尖山先試放2隻飛鴿,他在玉里接到飛鴿送來書信,之後陸續用飛鴿送傳送八封書信都成功,讓隊部了解探勘隊進度。

他回憶,當時聯合報派記者吳振福隨隊採訪,有次就借聯合報的稿紙寫信。「事隔40年從史料看到新中橫飛鴿傳書的真跡,真是台灣公路史上極珍貴的文書。」

李瑞宗說,隨著電子通訊發展,現在的人很難想像公路探勘曾用過飛鴿傳書,這個古老通訊法,已成為公路傳奇與歷史絕響。

飛鴿傳訊要在鴿子腳先套腳環,再把比A4四還小的紙,捲好放膠囊套在腳環讓信鴿傳送,信件才不會掉也不會打濕。