文/林淵源

作為一個設計工作者,「色彩」這件事就像每天的午餐一樣,雖然已經把辦公室附近的餐廳食堂吃過好幾十輪了,每天到了中午休息前還始得迅速且精準地做個決斷。就算已經吃過無數次的蝦仁蛋炒飯,還是得保持著第一次認識蝦仁與蛋那樣的觸電感。

我常對年輕的設計師提醒,「色彩學」有兩種,一種是在學校裡按著書上的光譜理論依樣畫葫蘆認識的學問,這類的學習通常會像在吃維他命藥丸,雖然養分單位很高,吞起來卻食而無味,縱使把整本色彩理論都背起來,搞不好連去參加個聖誕派對都不知道如何為自己打理一個耀眼的穿搭,更甭說要在空間裡為每個大小元素賦予最好的顏色,不僅要取悅自己還要能討好房子的主人,這些眉眉角角可不是學校的課本上學得到的。

所以就有了書本之外的另一門課…「現場色彩學」是也。其實簡單講,就是設計的實務學。

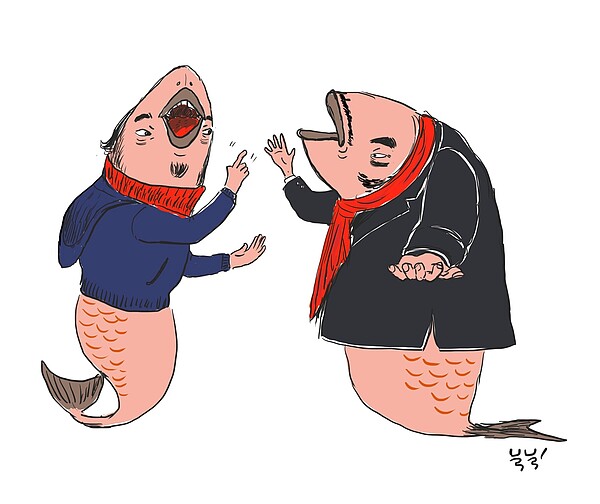

設計如同「功夫」,是一門實作的學問,一門實打實的技藝。不光是要學習招式與其原理,更重要的是最終得把「武術」習進身體骨架裡、學進血肉經脈裡,然後才可以下山打怪、揮魔斬妖,為民除害、拯救宇宙(糟糕!我又在畫漫畫了)。也正因如此,我特別重視實務現場的色彩敏感度,這份能力得發揮在設計案子發展的每個階段,打從一開始的發想、到提案的簡報現場、再到細部發展的選材過程,再到施工現場的隨機應變、甚至是現場人員提出宛如即興的機智問答。每一個場景裡的節奏都像是日本武士的對決,在提刀與落刀之間只有零點一秒的時間讓人思考。說是果斷,有時還真是得「武」斷一點,才有辦法讓事情流暢。

這裡談到了關鍵詞…「流暢」。我一直覺得,好的設計應該像流水一般順暢。如同我們在欣賞聲樂家飆著高音時,你不會喜歡太用力的吃奶高音,你喜歡那種被上帝親吻過的聲音,軟軟QQ地滑進你的耳朵。雖然色彩的好惡一向主觀,但往往主觀來自一種熟練後的直覺,一旦你有足夠的自信,相信自己當下的直覺並沒啥不好。看準了就下刀反而爽快俐落,你總該沒看過武士對決時還左思右想該從哪個角度攻擊的狀況吧!那種違和感畫面光用想像都覺得滑稽。好的「直覺」來自無數個經驗的積累,只要是「職人」都該具備的一種熟成後的「基本功」。

再說說「流暢」的另一解釋,應該就是感官對於環境的反應,那種剎那即逝的靈光一閃,往往沒時間讓你把訊息轉移到左腦進行邏輯推演與驗證。我們對於色彩的判斷正如同味蕾與嗅覺對於威士忌的邂逅一般,無須斷言好喝與否,重點在那個相遇的當下,你的腦海是否有畫面。有人會說,那口酒令他憶起兒時在外婆家三合院前方的大埕,下過雨後的味道;有人則想起了那一年在京都的颱風夜裡,鴨川漲起的滾滾洪流沖刷過橋墩,留下的鐵銹味。有人想起父親,想起史嘉蕾喬韓森,有人啥都沒想,那口味道已經帶著靈魂飛在梵谷的星空裡了!

總之,既然是一件要去誘惑他人感官的事,何不就從自己感官帶著想像恣意翻飛開始,先玩一場聯想的遊戲,給大腦一次彩虹風暴,肯定會比你坐在書堆裡急於翻找別人的案例參考要來得浪漫、來得爽颯,這不正是我們深愛著「設計」這檔事的理由嗎?

色彩學不該只是學院殿堂裡那些學術語言的堆疊,更該平舖在我們的日常生活裡,在你我的服裝與筆記本裡。在公園的花草之間,也在孩子們的蠟筆與畫紙之間。