圖・文 Joel FUKUZAWA

位在宜蘭市進士里的「陳氏鑑湖堂」所在的位置,原本是過去噶瑪蘭族擺厘社活動居住的地方,到了清咸豐年間,原本住在福建漳州漳浦縣的陳家,從乾隆三十二年遷居到台灣苗栗之後,輾轉搬到了宜蘭,落地生根。

剛搬到宜蘭的時候,陳家住在宜蘭員山鴨母寮,但是在陳家陳宣梓與陳宣石兩兄弟的努力之下,當時原住民生活的珍珠滿力社以及擺厘社經過兩兄弟的開發之後,也逐步的建立屬於自己的宅院。

現在陳氏鑑湖堂以及周圍的物件,因為文化觀光的帶動而有向上波動的趨勢

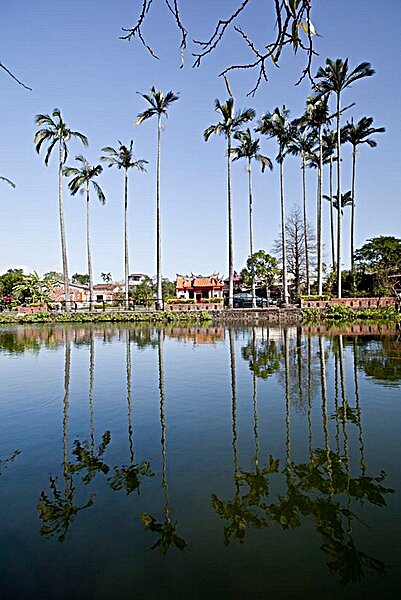

這座為了紀念福建老家鑑湖,取名為「陳氏鑑湖堂」經過幾次的翻修之後,在1982年的時候已經具備有二進四廂的紅磚大屋,整個占地面積大約320多甲,堪稱是宜蘭地區最大的家廟。從陳氏鑑湖堂這座家廟,望外一樣,就是一座半月池,這裡湖清如鏡,也為了「鑑湖」兩個字做了最好的註解。

有些命理老師,就曾經來這裡看過風水,由於正廳右前方有座四連峰的山脈,猶如讀書人常用的筆架,而水池則是寫字用的硯池,加上陳家祖訓對於弟子們的訓練,要求文武雙全,所在祖廟門口還放有「方斤勇石」讓後代子孫們練武舉重,這也難怪宜蘭陳家在地方上,一直有著很重要的地位。

陳氏鑑湖堂前面的半月池,據說也是整個陳家族人最重要的風水寶地

不過,最值得一提的,應該是陳家人的團結一心,不但八大房百餘口,一直保持著祖廟以及附近農田的完整性,甚至在過去宜蘭地區,為了搶救水草溼地,鑑湖堂的水生池,也開放這些宜蘭原生物種的養殖,繁衍。這也是為什麼這座原本並不容易被注意到的建築,可以在2005年的時候,獲得珍古德「綠手指根與芽」亞洲教學基地的榮譽。

同時為了要鼓勵移居在外的陳家子弟們,經常回到老家。陳氏鑑湖堂還會鼓勵在外的族人們,不用在家中供奉牌位,只要固定回家鄉祭祖就可以了,這樣的觀念對於在都市中為了寸土寸金打拼的子弟們,的確減少了不少的壓力。

現在陳氏鑑湖堂,積極投入宜蘭當地的文化產業的教育工作

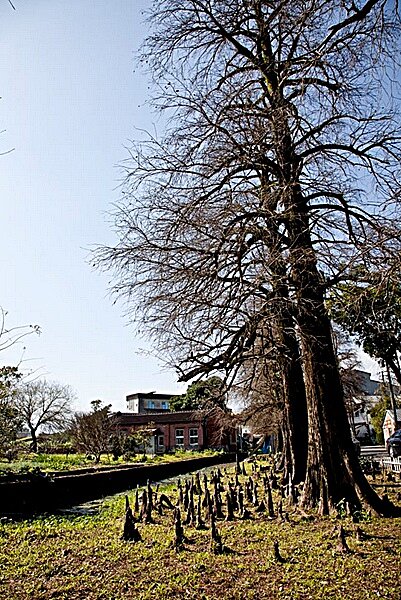

現在陳氏鑑湖堂,不但定期開放,陳家族人對於宜蘭當地的藝文活動也相當投入。而在鑑湖堂不遠的陳家松園,則有數十株將近百年的落羽松,被妥善的保護著。這些落羽松,原本產於美國五大湖,在日治時代因為經濟開發的原因,被移植到台灣。

後來日本戰敗之後,陳家的子弟,從羅東林場,帶回來幾株種苗,經過數十年的細心照料,現在也已經有五、六層樓高。不但讓整個環境變得優美,也讓子孫們,在松園下開起了咖啡廳,從牆壁上寫著的「幸福」的小短文,也可以看到陳家人喜悅的心情。

落羽松經過了數十年的寒暑,長成了高聳入雲的模樣

在園區的一家,開起一家咖啡廳,頗有一番風味

陳氏鑑湖堂,是老屋新價值的模範案例。有時候,老屋、舊屋,就是因為有著歷史故事才有它值得保留的價值。只是,如何從文化創意的角度去發掘老屋、舊屋的價值,而且同時帶動周圍附近的房價與質感,需要的不但是勇氣、熱情而已,創意是最重要的引爆劑。